CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像

检疫史话

作者:中国海关博物馆藏品部

文 / 中国海关博物馆藏品部

20世纪20年代的入境外轮图片。(中国海关博物馆馆藏)

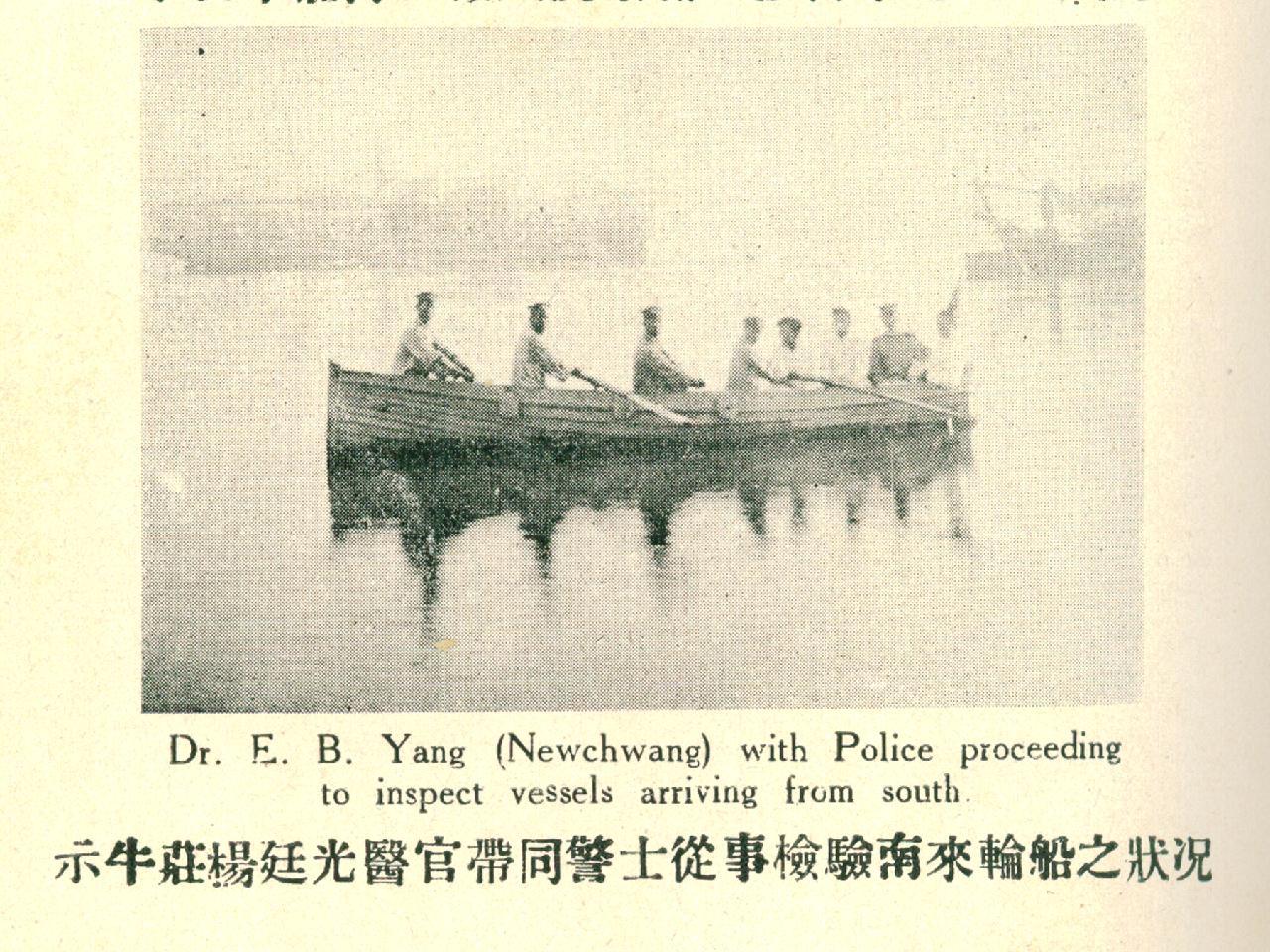

20世纪20年代检疫人员乘人工小船前往锚地图片。(中国海关博物馆馆藏)

牛庄霍乱接种图片。(中国海关博物馆藏)

中国的防疫历史悠久,从战国时期零星的防疫法律到今天现代海关完善的口岸防疫制度体系,历经千年。历史上曾出现过的牙行、交市监、市舶牙行、十三行、海港检疫所等机构,都是我国防疫历史的见证。

古代检疫制度

战国时期,秦国规定:“过境马车,必须用火焚燎其车身”,用这种方式防止疫病传入。另外秦国还设有“疠迁所”用于收容、隔离和治疗麻风病人。

魏晋南北朝至隋代,朝廷设置“交市监”管理互市贸易,称专职检验检疫人员为互市郎,并有半官方的检验检疫机构——牙行。唐朝设置市舶使,管理海外贸易;宋元明三代设市舶司。元朝时期,朝廷在市舶司内设置“舶牙人”,专门进行进出口商品检验。

同时期,1348年,欧洲因为鼠疫肆虐,意大利在威尼斯建立了世界上第一个卫生防疫站。

明朝时期,朝廷在市舶司内设置了“市舶牙行”来负责进出口商品检验工作。

清朝时期,朝廷委托十三行参与管理对外贸易,并负责商品检验。但因为帝国主义侵略,十三行参与管理对外贸易的废止导致清末到民国初期的海港检疫主权丧失,动荡的国内政局也给国境卫生检疫造成了不利影响。而反观西方的近代检验检疫制度却日趋完善。

近代检疫制度

鸦片战争后,清政府被迫签订不平等条约并开放口岸,各海关由洋人掌控,导致关权旁落,其中属于海关业务范畴内的卫生检疫(包含海港检疫主权)也被帝国主义国家窃取。

1861年3月,“牛庄没沟营港口”成为东北地区最早的海关和第一个通商口岸。1864年5月9日,山海新关在营口(没沟营)正式设立,又称牛庄关。1872年2月,由山海新关税务司负责管理营口港的船舶检疫业务。2月9日,由山海新关副税务司赫政制订、港务长托斯·爱得金公布实施的《牛庄口港口章程》,对营口港进口船舶实施检疫做出规定。因此,牛庄关不仅制定了近代中国最早的船舶检疫制度,也是中国近代史上首先实施国境卫生检疫的口岸。

1872年,上海作为进出口贸易的集散地,大量外国轮船驶入,传染病激增。因此,江海关(现上海海关)按照《上海港口条例》第9条规定,到达港口的船只,凡船上有传染病,均不得靠近港口下游界线一英里之内。同时应在前桅上挂一面黄旗。若无河泊司许可,任何人不得下船或上船。一旦发现船上有严重肠胃病症状时,必须强迫船主将该船上的人统统送到岸上。

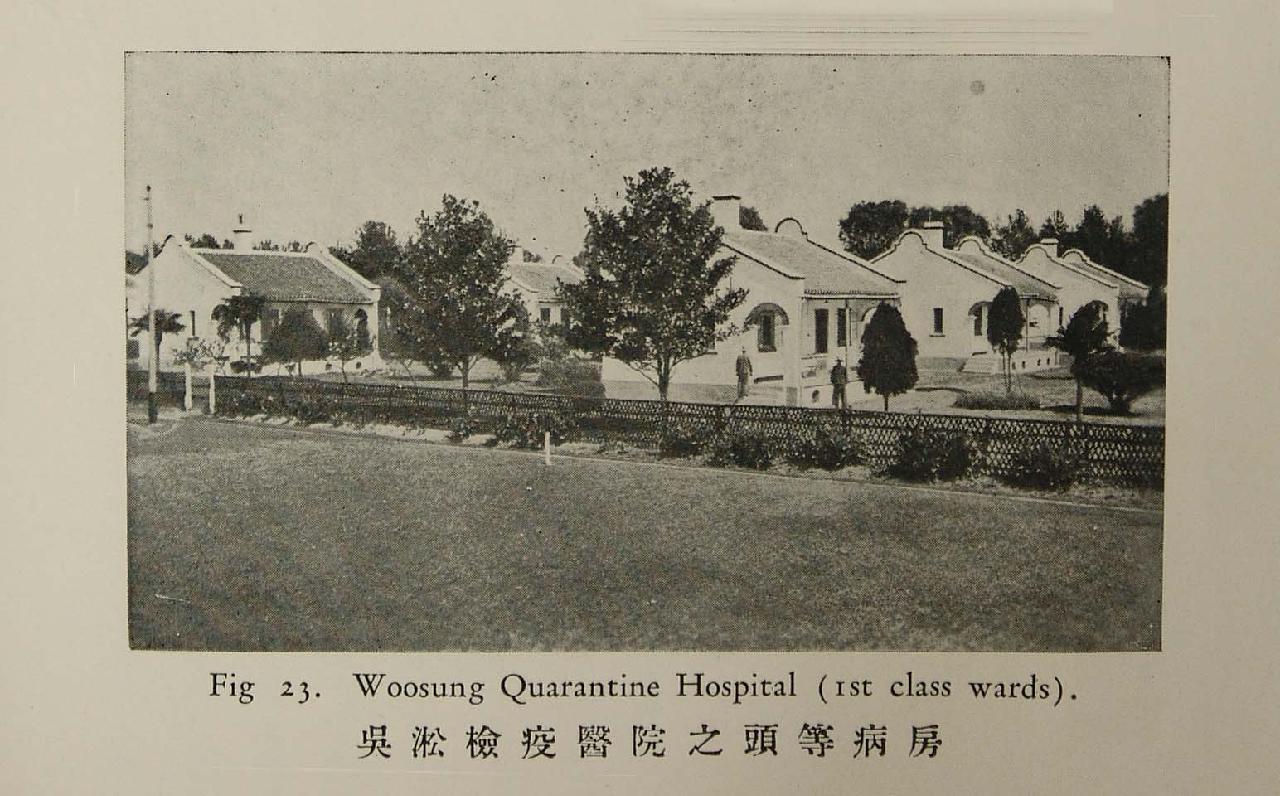

1873年,由于东南亚等地区的霍乱等传染病卷土重来,当时的江海关税务司怀特要求委派医官登轮检查从有疫情港口驶来的船舶,制定了防疫章程,由海关管理的海港检疫和地方行政共同开展港口检疫工作。1899年,在吴淞口外崇宝沙设立华洋检疫所,以查验来自鼠疫疫区的船舶。

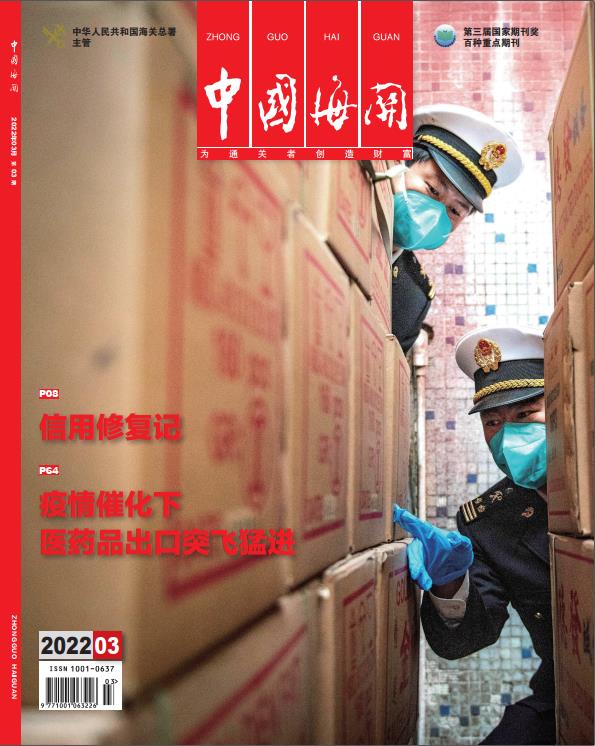

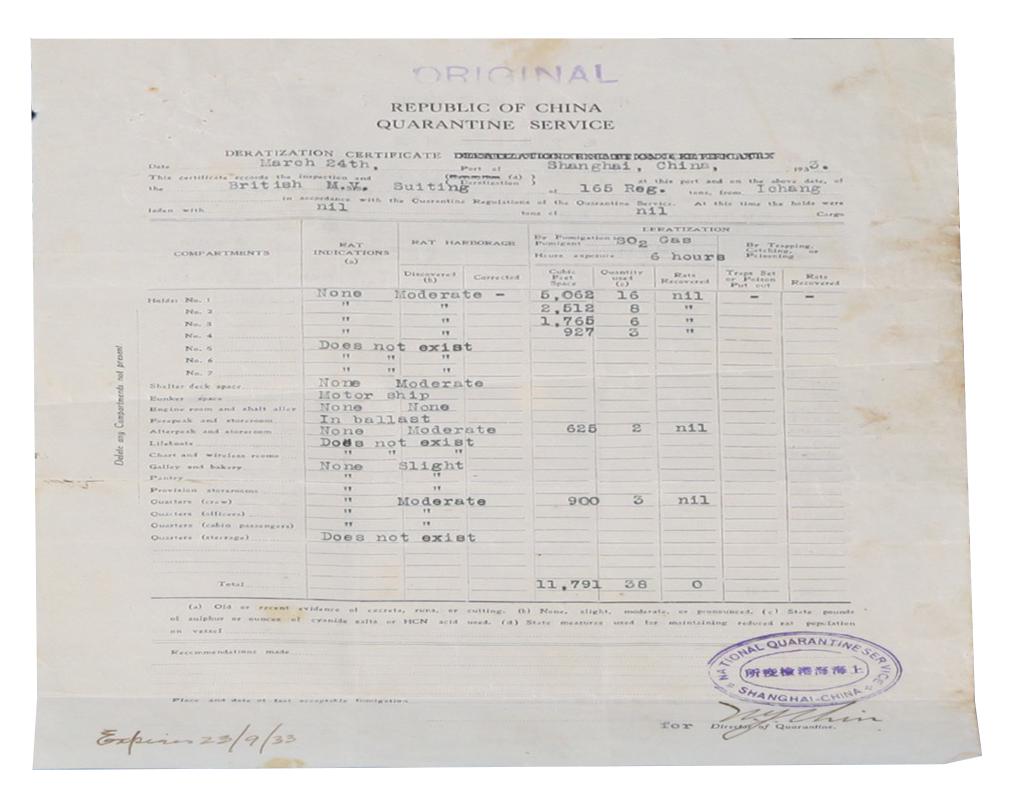

不停发生的瘟疫促使晚清政府意识到应建立相应的检疫制度,全面开展海港检疫业务。为了防止传染病的传播,牛庄关、江海关和厦门关都制定了防疫的章程,各口岸的海港检疫任务也由海关防疫医院全权办理,同时接受各税务司的管理。之后,汕头、宁波、天津、汉口、广州、烟台等地海关也着手制定规章,开始对进出港口的船舶实施卫生检疫。港口的卫生检疫工作包括对疫船的隔离、熏蒸、除虫灭鼠及消毒等。

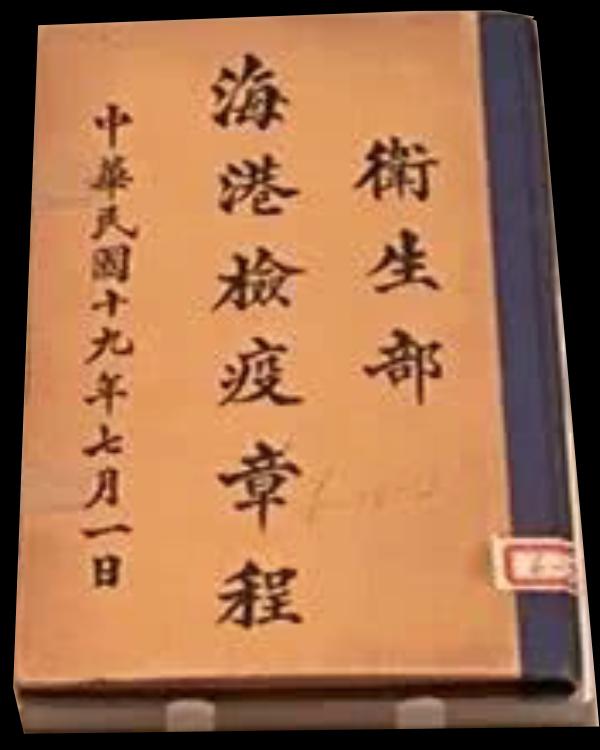

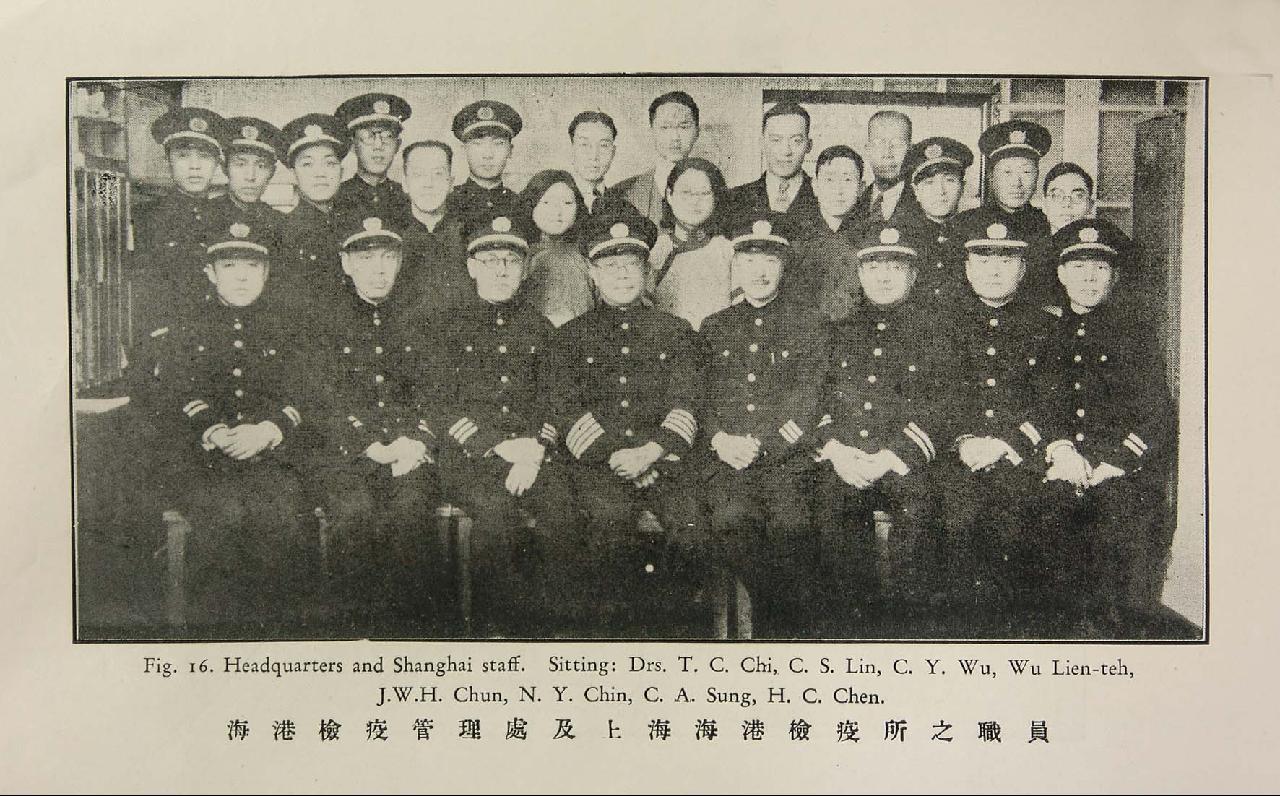

1930年,检疫业务改由当时国民政府卫生部检疫处管理。同年7月1日,南京国民政府卫生署在上海建立全国海港检疫管理处,颁布了“卫生部海关检疫章程”(见上图左下),并设上海海港检疫所,由国人直接管理国境卫生检疫事宜。

一场新冠肺炎病毒疫情,让我们看到了防疫之难,防疫之重。物载春秋,岁岁年年,我们收藏昨天,得以在今天看见历史,思考未来。在未来的日子里,希望可以全民共同防患于未然,让疫情不再肆虐人间。

1905年的上海吴淞检疫医院图片。(中国海关博物馆馆藏)

民国时期的卫生部海港检疫章程。(中国海关博物馆馆藏)

20世纪30年代上海海港检疫所的检疫人员图片。(中国海关博物馆馆藏)

“1933年上海海港检疫所除鼠疫证明书”列有:Compartments,Rat indications,Rat harborage等填报项目。(中国海关博物馆馆藏)