CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像

从进博会到自贸区中国制度型开放深入推进

进博会和自贸试验区,一个是全球贸易博览盛会,一个是中国改革开放综合试验平台,虽然功能载体有差异,但都在书写着高水平制度型开放的实践故事。

2023年,也恰逢上海自贸试验区成立十周年。

11月8日,第六届进博会国家综合展馆里人头攒动,以中国红为主色调的中国馆吸引了不少观众打卡留念。走进中国馆,一条采用数字孪生技术、裸眼3D技术打造的“自贸试验区建设时光隧道”,将自贸试验区十年建设历程以中国传统水墨山水画卷的形式铺展开——从2013年全国第一个自贸区上海自贸试验区设立,到2023年新疆自贸试验区挂牌成立,十年来,22个自贸区已形成从南到北、由沿海至内陆的发展新格局。漫步其间,勃勃生机扑面而来。

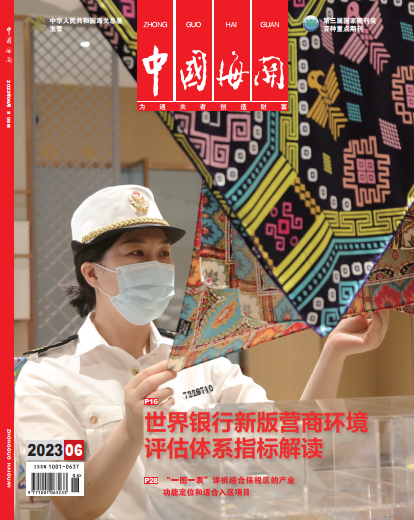

进博会所在的上海市,是“试验田”开镰之地。十年来,上海自贸区已经从改革开放“试验田”发展到争做中国式现代化“高产田”。上海自贸区内文化产业高质量发展,已经成为办理文化艺术品进出境的首选之地和全球艺术品交易重要站点。在本届进博会消费品展区的“文物艺术品板块”,上百件艺术类展品惊艳亮相。今年,“文物艺术品板块”展览面积逾3000平方米,为历届之最,大量展品于进博会开幕前就已在上海自贸区内的上海国际文物艺术品保税服务中心报到,以海关特殊监管区域“保税展示交易”形式便利地出区、进区,活跃于国内各类展览。

国际文物艺术品交易成为进博会亮点,也推动了上海国际文化艺术产业集聚。目前,全球三大拍卖行落户上海自贸区,30多家艺术机构集聚浦东。“我们对标对表国际最高标准、最好水平,探索与国际高端文化艺术品交易发展相适应的海关监管服务新模式,通过政策支持和监管服务为展商降低时间和资金成本。”上海海关所属上海外高桥保税区海关副关长戴倩介绍。在进博会的推动下,依托海关特殊监管区域和自贸区双区叠加优势,上海自贸区目前已经拥有全国最便捷高效的文物艺术品进出境通道,通关时间由原先的20个工作日以上,缩短为5个工作日,各类特殊艺术品可在短时间内顺畅入境。

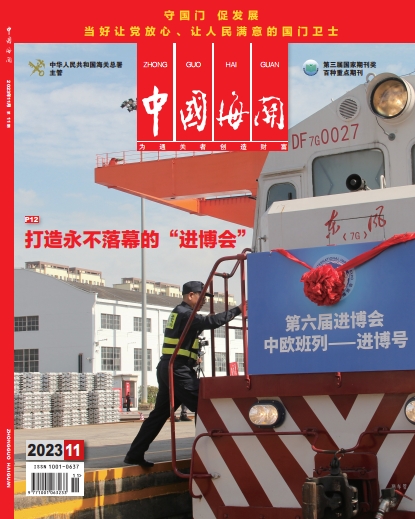

6年来,为助力进博会“越办越好”,海关累计出台进博会便利化措施96项,不断提高监管效能和服务水平。从内容和效果上看,既有延续性,又体现了创新性,在实现展品全生命周期管理、拓宽检疫准入范围、扩大进口展品税收优惠和服务“展转保”新模式新业态发展等方面持续加大政策创新和制度供给。

自贸试验区作为国家的“试验田”和“示范区”,率先落实改革开放任务,通过实践不断探索新成果、新经验和新案例。十年来,上海海关在海关总署的领导下,以制度创新为抓手,立足于可复制可推广,在提升通关效能、深化功能拓展、优化营商环境等方面,先后推出“批次进出、集中申报”“期货保税交割”“保税展示交易”“第三方检验结果采信”等68项海关监管创新制度,其中33项已在全国复制推广,“改革试验田”作用显著。同时,上海海关坚持需求导向,全力推动战略性新兴产业发展,如推出集成电路全产业链发展一揽子监管服务措施,会同地方政府相关部门出台“生物医药企业进口研发用物品白名单”“进出境特殊物品联合监管”等创新制度,助力提升高端产业能级,支持开放型产业体系建设发展。

高水平对外开放,既是历届进博会的“高频词”,也是上海自贸试验区的“内在基因”。越办越好的进博会,已经发展成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平对外开放的平台、全球共享的国际公共产品。首届进博会以来,我国进口增长了25.6%,其中自28个主宾国、44个最不发达国家进口分别增长51.8%和44.9%。高水平对外开放激发经营主体的经营活力,区域经济呈现高质量发展态势,上海自贸试验区进出口总值也从设立之初2013年的0.7万亿元,稳步增长到2022年的2.1万亿元,规模扩容3倍。

图 / 陈兴洲

11月7日,第六届进博会中国馆内自贸区建设十年成就展。