CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像

智慧旅检之监管创新

先期机检打造通关“高速路”

“我和妻子经常带孩子到世界各地旅游,入境时,我们在中国海关通道的停留时间只有十几秒钟,真是太棒了!”清晨7点50分,第一次来中国旅游的德国游客威尔逊一家,乘坐LH720航班抵达北京首都国际机场3号航站楼,开始办理入境通关手续。通过集成自动红外测温设备,在正常行进过程中就完成体温监测;顺利通过海关行李监管……整个通关过程,威尔逊一家脚步几乎不停,高效便捷。

北京海关在首都国际机场和大兴国际机场对托运行李采取先期机检监管模式,将X光机、CT机等先期机检设备嵌入机场行李传送带中,实现对旅客大件托运行李的前置监管,最大限度地减少了旅客在海关现场的停留时长,绝大多数旅客入境时可实现无感通关,实现海关监管“无事不扰、无处不在”。

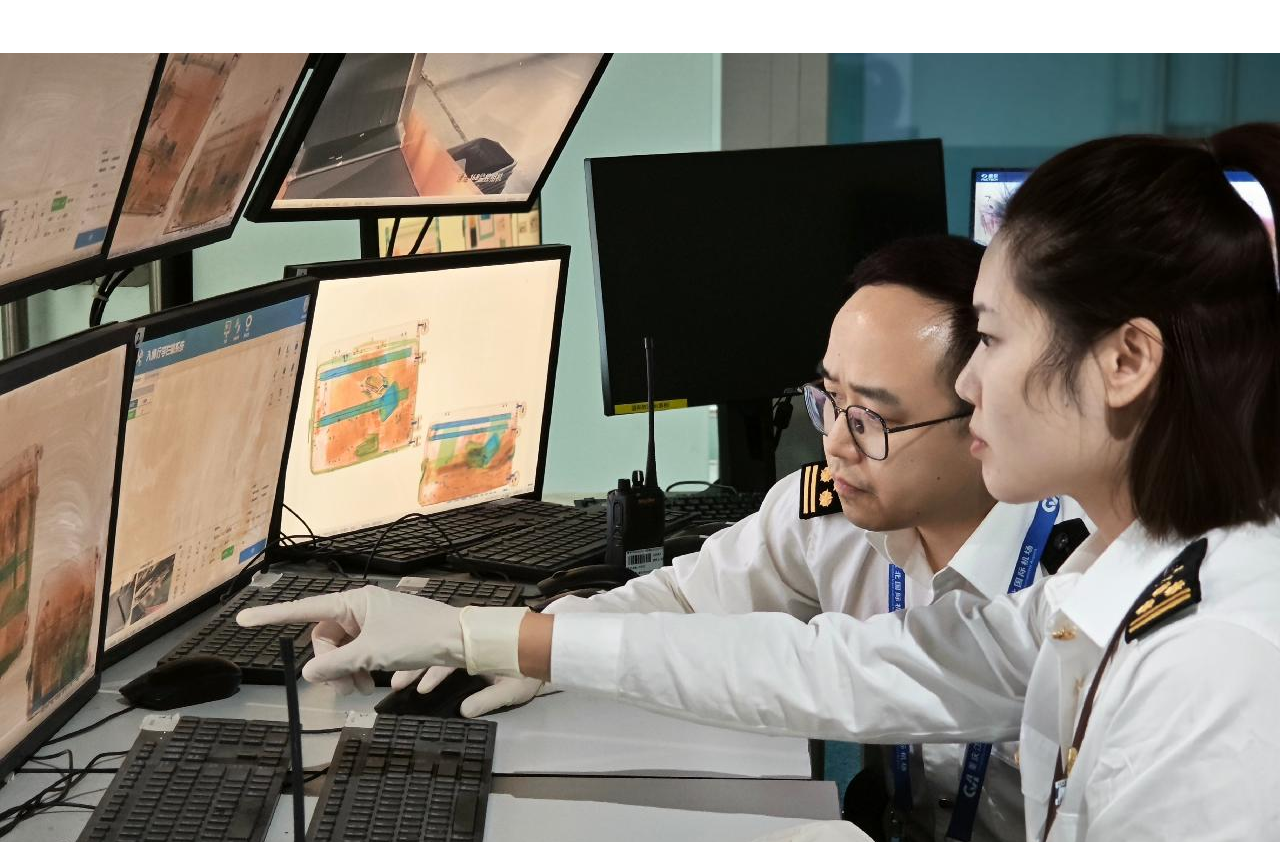

“航班的行李已经到达,请先期机检审图岗位的同事注意。”在位于广州白云国际机场T1航站楼进境通关现场的先期机检监控室内,对讲机里传来了广州白云机场海关当班科长的指令。随着300余件托运行李的远程图像依次实时传回,机检审图岗位关员们聚精会神地观察图像每一个细节,很快就完成了对全部托运行李的分析研判,并提前布控了20件图像异常的行李。

与此同时,进境旅客正有序提取行李并通关。“从提取行李到通关结束,一共用了5分钟左右的时间,通关体验很好。”从非洲务工回国的王先生表示。

为进一步提高旅客行李查验效率,广州白云机场海关在口岸全面实施先期机检,全场域顺势嵌入智能拦截报警装备,对高风险行李进行标记,并与行李箱体外观进行信息绑定,综合运用机器视觉、射频感应、声光报警、图像推送等手段,在行李提取区、海关旅检通道实现全场域感应报警和目标提示,现场关员通过各区位视频探头捕捉的行李箱体外观图像和通道亮灯报警提示,能精准识别并快速拦截高风险行李。

“我们还依托人脸识别应用,在廊桥、卫检通道、行李提取大厅等区域部署人脸识别摄像头,实时筛查并定位高风险人员,按照旅客通关流程顺势识别并发出预警提示,识别、拦截高风险人员的效率大幅提升。”广州白云机场海关旅检一处杜泽强介绍。

先期机检系统的“实时+精准”大幅提升了口岸监管智能性和便捷性。同时加入自动标识等技术,不断提高通关效率和守法旅客“无感”通关体验。

“中心+现场”模式让监管更高效

“旅客您好!请将您的行李箱打开。”在杭州萧山机场海关指挥中心内,海关关员通过远程查验的方式与现场关员一起对一名旅客的行李物品进行查验。

这种运用远程查验台、音视频单兵等科技设备,实现“中心”与“现场”人员双向联动的作业模式现在已经在旅检现场全面铺开。有经验的专家们在“中心”指挥调度,同时进行远程登临、远程查验,以及视频巡检等,“现场”关员则负责异常情况处置和反馈。监管力量的分布从台前显性执法向幕后隐形顺势监管转变,进一步提升了专业人才的使用效率。

监管的“手脚”更有力了,指挥的“大脑”也更加聪明了。要做到精准监管,势必要“有的放矢”,弄清楚航班的风险所在。依托“智慧海关旅客通关在线”系统,杭州萧山机场海关对航班进行精准画像,形成了风险信息收集、分析研判、风险处置、评价反馈的闭环,在航前明确了监管保障重点,在航后则可以运用数据分析进一步完善风险分析模型,实现了由“人找风险”到“风险找人”的变革。

作为旅检口岸监管的中枢大脑,指挥中心以航班动态信息、海关旅客通关系统、视频监控系统等多方数据为支撑,通过自动感知、后台运算实时预警关键节点数据,分类分级汇总各业务系统预警事件,动态展示事件列表和处置流程,统筹开展业务运行监控、风险分析研判、事件会商处置和应急指挥调度等工作,实现了对旅检通关现场“一屏掌控”、政令“一键智达”、执行“一贯到底”、监督“一览无余”。

“有一名男性旅客携带高风险行李准备通关,现场选查岗位的同事注意拦截,该旅客及其行李的特征是……”进境的旅客正在陆续通关,进境通道选查岗位关员的对讲机里传来了指挥中心的指令。在指挥中心的帮助下,现场关员对高风险人员的一举一动了如指掌,很快便从密集的通关人群中将高风险人员和行李精准拦截。

“以往,我们查找高风险人员或标记行李轨迹需要通过视频监控系统逐一浏览摄像头,费时费力且效率不高。现在有了全景视频功能,工作量显著减少了。”杜泽强表示。为了进一步提升监管的精准性,广州白云机场海关持续完善“中心+现场”作业模式,建立指挥中心全景视频监控,将入境行李提取大厅和旅客通道进行3D建模,并将摄像头实时画面进行拼接,为指挥中心提供实时电子“沙盘”,通关流程和通关画面环环相扣、实时展示,进一步增强指挥中心对作业现场的实时感知并提升及时调度效率。

今年前10个月,广州白云机场海关累计监管进出境航班超8.8万架次,进出境旅客约1196万人次,分别同比增长57.1%和89.2%。

旅客出境即将实现“三检合一”

“这次出境特别‘丝滑’,确实比以前快多了。”市民张先生准备乘坐上午10时50分飞往韩国济州岛的KE2256航班,趁着“十一”假期去韩国玩一圈。他发现,办完行李托运手续后,步行就可以顺畅通过海关通道,直达安检区域,全程没有做任何停留。“我都没察觉海关什么时候查完的。”张先生说。

为了更好地提升出境旅客通关感受,北京海关创新性地与安检部门共享查验现场,将行李物品海关监管嵌入安检过程,使海关检查与机场安检的两道“关卡”合二为一。在此基础上,北京海关正与机场运营方探索将卫生检疫环节融入其中,旅客在完成安检身份信息确认环节即完成体温监测,届时旅客在出境时只接受一次检查,即可完成体温监测、手提行李检查和人身安检,“三检合一”后查验等待时间可缩短50%,将大幅提升旅客通关便利化程度。

在首都机场出入境卫生检疫现场,配备带有智能闸机的卫生检疫通道,集成红外体温监测、核辐射监测设备,在旅客行进过程中即可完成体温监测与核辐射监测,正常旅客可“无感通关”。“对于异常情况,系统会自动报警提示拦截,由海关关员进行后续处置。”首都机场海关旅检二处旅检二科副科长卜超超介绍。

中转旅客有了“最优路径”

大兴国际机场国际及港澳台航班正式复航以来,进出境航班量急剧增长,因国际指廊机位资源有限,航班整体靠桥率偏低,造成部分航班需要停靠在远机位,进出境旅客需乘坐摆渡车往返停机位和航站楼,通行时长增加。

北京海关以推动航空业复苏、便利进出境旅客为切入点,结合“智慧京关”建设,助力在大兴国际机场推行国际国内可转换机位的新举措,实现在同一机位廊桥国内进出港、国际出港、国际进港3个不同通行路径的自由转换,利用可转换机位的“小切口”解决航班靠桥和旅客中转的“大问题”,每年预计有至少32万人次旅客可以享受到可转换机位的便利服务,减少旅客前往远机位的时间,从而享受到更便利的出行体验。

随着我国免签政策进一步放宽,首都高水平对外开放的脚步不断加快,“双枢纽”机场建设为出入境旅客带来更多选择,更多便利通关举措在加快落地显效,北京海关依托国际通程航班业务,帮助跨境中转旅客在国内目的地直接提取行李,首都机场、大兴国际机场“双枢纽”协同监管新模式串联起9类主体单位65项业务数据,联席作业模式有效加强首都机场海关、航空公司、地服、驻场单位的沟通配合,旅客通关便利化水平进一步提升。

近年来,被称为“8D魔幻”城市的重庆,凭借麻辣鲜香的火锅、两江绝美夜景等城市特色,成为海外旅客到我国旅游打卡的热门目的地。同时,作为实施144小时过境免签政策的口岸城市之一,重庆的出入境旅客人数增长迅速。据统计,今年1月至10月,重庆江北机场海关监管进出境航班1.25万架次、旅客155.84万人次,同比分别增长41.63%、1.2倍。

11月5日凌晨3点,一架来自意大利罗马的入境航班刚刚落地重庆江北国际机场,导游李女士带领一个20多人的旅行团焦急地在旅客托运行李提取区等候。很快一个个行李箱被传送带送出,旅行团成员迅速找到自己的行李,随着现场通道指引继续自己的下一段国内航程。“这就通关了?”首次来到重庆的李女士在面对如此海关速度时,不禁愕然。

凌晨4点,在航司工作人员的引领下,李女士在航班落地1小时内便完成了中转换乘。“因为团员人数较多,马上又要转机飞往海南,怕在重庆落地后耽搁太长时间,赶不上下一班飞机,没想到在重庆江北机场落地后,根本不用等海关查验托运行李就可以直接走了。中转流程只用了不到半个小时,真是太方便了!”李女士开心地说道。

事实上,托运行李在被放上传送带前,已经完成了海关远程机检查验,入境旅客在行李提取区可以“拎包即走”,享受畅通无阻的旅途体验。

重庆江北机场海关充分融合“浦江经验”,积极协同口岸监管等职能部门,实时联动机场集团和航空公司,在充分调查研究的基础上,积极开通国际通程航班,密切回应、合理解决旅客快速中转的需求。据统计,今年以来,虽然进出境旅客数量大幅提升,但旅客平均通关时间却压缩了20%以上。

海关从进出境旅客通关感受和诉求出发,从监管和服务场景入手,围绕守国门、促发展核心职责,着力破解旅客通关流程中的堵点、痛点、难点问题。积极优化“中心+现场”监管模式,着手建设智能审图中心,推动旅检现场CT机集中判图改造,强化CT标图制图和算法、图库升级,提升机检“智慧+人工”查验效能。在保障严密监管的同时,探索服务旅客高效、无感通关的改革举措。

图 / 李佳

北京海关提供便利通关服务,助力中外人员往来升温。

重庆海关所属重庆江北机场海关关员运用智能AR眼镜对入境旅客进行医学巡查。

图 / 邓力菡

图 / 邓力菡

重庆江北机场海关关员使用先期机检对入境旅客行李物品进行监管。