CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像

药品进口法律风险及合规策略

作者:冯晓鹏 马聪

文 / 冯晓鹏 马聪

2019年引起社会广泛关注的“药神案”之后,国家对《中华人民共和国药品管理法》(以下简称《药品管理法》)进行了修订,删除了“未经批准生产、进口”“按假药论处”等情形,体现了国家对人民现实需求的回应以及法律的温情。但并不意味着未经批准进口药品的行为都符合法律规定,进口、销售未经批准的药品仍可能被认定为其他违法犯罪行为。那么,药品进口的方式有哪些?海关对进口药品是如何监管的?进口、销售未经批准药品有哪些法律风险?本文将结合近期市场热点问题和类案判决予以分析。

药品的进口方式及监管规定

通过一般贸易方式进口药品监管规定

结合相关法律规定和实践经验,通过一般贸易方式进口药品,从药品准备进口到完成入境,关键包括以下几点:

药品注册和进口准许

根据《药品管理法》和《药品进口管理办法》的规定,申请进口药品的,由国家药品监督管理局依照法定程序,对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查并决定是否同意申请。对于管制类药品,除获得药品注册证书外,还需在进口之前向国家药品监督管理局申请获得《进口准许证》。

进口备案

办理进口备案应当持《进口药品注册证》原件,进口麻醉药品、精神药品等管制类药品的,还应当持麻醉药品、精神药品《进口准许证》原件,向允许药品进口的所在地口岸药品监督管理局申请备案。

进口药品检验

根据《药品进口管理办法》及相关通知的规定,药品必须经由国务院批准的允许药品进口的口岸进口。根据《药品管理法》第六十八条的规定,首次在中国境内销售的药品、国务院药品监督管理部门规定的生物制品以及国务院规定的其他药品实行强制检验制度。上述条文中“国务院规定的其他药品”目前主要指麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素和放射性药品等。

以个人自用为目的进口药品监管规定

个人邮件邮递入境

根据《关于调整进出境个人邮递物品管理措施有关事宜》(海关总署公告2010年第43号),境外药品作为个人物品邮递进境时如在一定限值以下(港澳台每次限值800元以下、其他国家和地区每次限值1000元以下)可以按照个人物品办理通关,超出限值的境外药品按货物进口手续办理通关。对于虽超出限值,但仅为一件不可分割的物品且经海关部门审核确属个人自用的,仍按个人物品通关。

个人行李携带入境

根据《关于进境旅客所携行李物品验放标准有关事宜》等规定,居民旅客在总值5000元人民币以内和非居民旅客在总值2000元人民币以内均可以按照个人物品办理通关。对自香港、澳门进境,年满18周岁的居民旅客,携带在境外获取的行李物品,总值在12000元以内的予以免税放行,购买免税商品的,总值在15000元以内的予以免税放行。如果药品价值超出限值,经海关部门审核确属自用,仍然按照个人物品进行监管无须提交相关进口许可证,但对超出限值的部分需征收进口税。此外,根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定,对于治疗疾病需要进口受管制类药品的,个人凭医疗机构出具的医疗诊断书等证明,可以携带单张处方最大用量以内的麻醉药品和第一类精神药品,麻醉药品和第一类精神药品的种类已在《关于公布麻醉药品和精神药品品种目录的通知(2013年)》中列明。

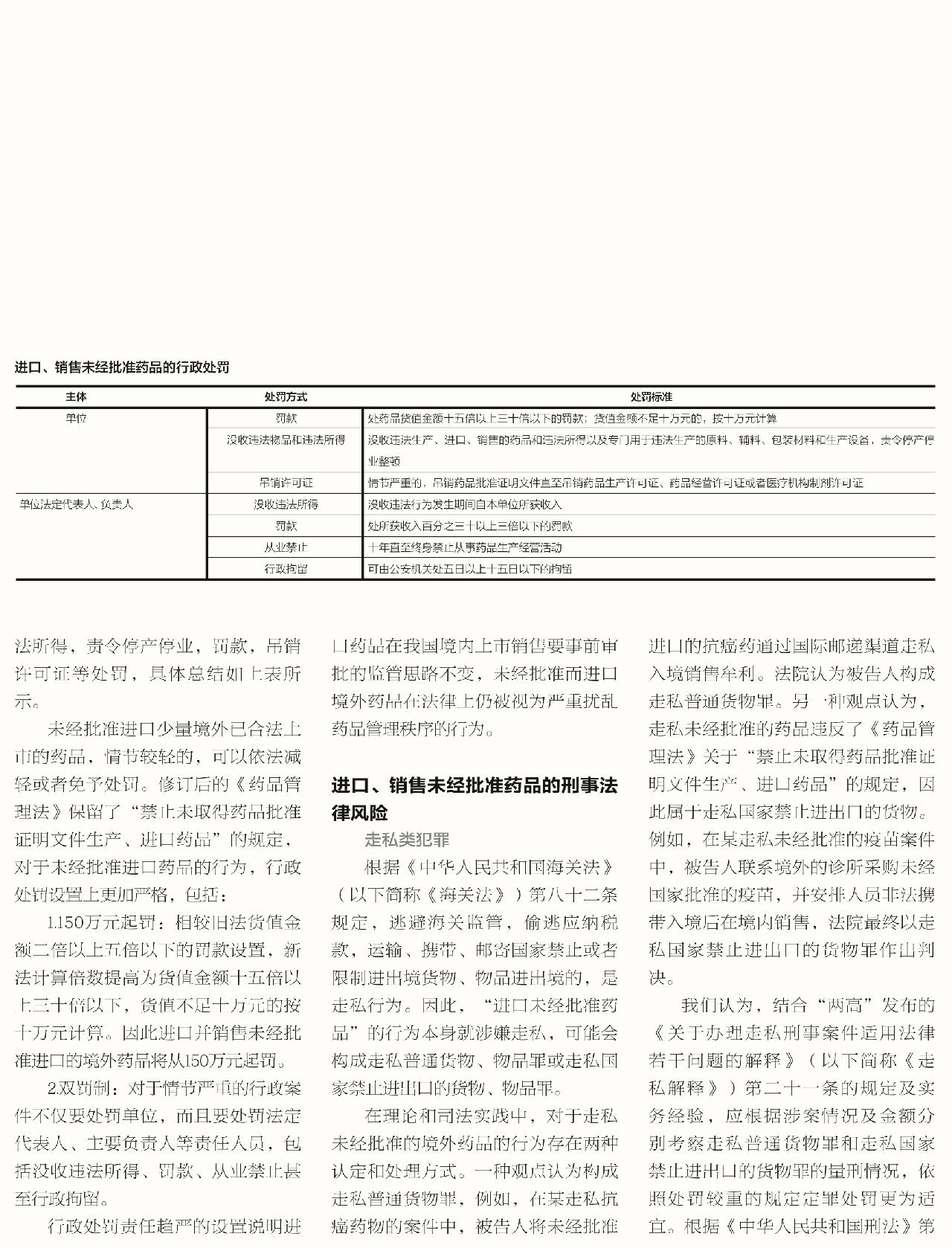

进口、销售未经批准药品的行政法律风险

根据《药品管理法》第一百二十四条规定,对于“进口、销售未经批准的境外药品”的行为,将根据情节轻重对行为人处以没收药品、设备、违法所得,责令停产停业,罚款,吊销许可证等处罚,具体总结如上表所示。

未经批准进口少量境外已合法上市的药品,情节较轻的,可以依法减轻或者免予处罚。修订后的《药品管理法》保留了“禁止未取得药品批准证明文件生产、进口药品”的规定,对于未经批准进口药品的行为,行政处罚设置上更加严格,包括:

1.150万元起罚:相较旧法货值金额二倍以上五倍以下的罚款设置,新法计算倍数提高为货值金额十五倍以上三十倍以下,货值不足十万元的按十万元计算。因此进口并销售未经批准进口的境外药品将从150万元起罚。

2.双罚制:对于情节严重的行政案件不仅要处罚单位,而且要处罚法定代表人、主要负责人等责任人员,包括没收违法所得、罚款、从业禁止甚至行政拘留。

行政处罚责任趋严的设置说明进口药品在我国境内上市销售要事前审批的监管思路不变,未经批准而进口境外药品在法律上仍被视为严重扰乱药品管理秩序的行为。

进口、销售未经批准药品的刑事法律风险

走私类犯罪

根据《中华人民共和国海关法》(以下简称《海关法》)第八十二条规定,逃避海关监管,偷逃应纳税款,运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境货物、物品进出境的,是走私行为。因此,“进口未经批准药品”的行为本身就涉嫌走私,可能会构成走私普通货物、物品罪或走私国家禁止进出口的货物、物品罪。

在理论和司法实践中,对于走私未经批准的境外药品的行为存在两种认定和处理方式。一种观点认为构成走私普通货物罪,例如,在某走私抗癌药物的案件中,被告人将未经批准进口的抗癌药通过国际邮递渠道走私入境销售牟利。法院认为被告人构成走私普通货物罪。另一种观点认为,走私未经批准的药品违反了《药品管理法》关于“禁止未取得药品批准证明文件生产、进口药品”的规定,因此属于走私国家禁止进出口的货物。例如,在某走私未经批准的疫苗案件中,被告人联系境外的诊所采购未经国家批准的疫苗,并安排人员非法携带入境后在境内销售,法院最终以走私国家禁止进出口的货物罪作出判决。

我们认为,结合“两高”发布的《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《走私解释》)第二十一条的规定及实务经验,应根据涉案情况及金额分别考察走私普通货物罪和走私国家禁止进出口的货物罪的量刑情况,依照处罚较重的规定定罪处罚更为适宜。根据《中华人民共和国刑法》第一百五十一条、第一百五十三条和《走私解释》第十一条的规定,按照走私金额的大小,两罪有相应的量刑标准,在处理此类案件时,需要仔细核对涉案货物的税号、税率、完税价格等,查清具体的偷逃税款金额,这既关系到案件最终以何种走私罪名定罪,也影响行为人的涉案金额和最终量刑。

毒品类犯罪

《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》认为,国家规定管制的、没有医疗等合法用途的麻醉药品、精神药品一般应认定为毒品。因此,如果行为人违法进口上述药品可能会构成走私、销售毒品罪。在认定行为人进口、销售未经批准药品是否构成走私毒品罪时,首先需要判断该药品是否为受国家管制的精神药品、麻醉药品,其次需要考察行为人进口该药品是否以医疗为目的。如果涉案药品不属于毒品,或行为人进口该药品是用于个人医疗,则可能不构成该罪。

销售伪劣商品类犯罪

销售未经批准药品的行为可能会构成销售假药罪和妨害药品管理罪。新《药品管理法》实施后,在境内销售未经国内批准上市的境外药品一般不再按照销售假药处理。但如果该药品经依法鉴定后属于新《药品管理法》所定义的假药或者劣药,仍然可能构成销售假药、劣药罪。如果未取得药品相关批准证明文件进口或销售境外药品,足以严重危害人体健康的,还将构成妨害药品管理罪。

在认定这类案件时,首先需要考察涉案药品是否属于“假药”和“劣药”以判断是否构成销售假药、劣药罪。其次需要根据《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》以及《药品领域涉嫌犯罪案件检验认定工作指南》的相关规定,考察涉案药品是否达到“足以严重危害人体健康”的标准,以判断是否构成妨害药品管理罪。例如,在上海某销售假药案件中,经过补充侦查,涉案药品符合规定,不属于假药,公诉机关撤销销售假药罪的指控,以妨害药品管理罪起诉并最终适用缓刑。

侵犯公民个人信息罪

药企销售人员为销售进口药品可能会与医疗机构人员合作非法获取公民个人信息,以针对特定人群进行销售,提高转化率。该行为可能会构成侵犯公民个人信息罪。但如果信息不属于“个人信息”或未通过“非法方式获取”,则不构成该罪。例如,在浙江某案件中,被告人为推销商品制作广告页面,页面设置免费领取药品字样,领取者需填写个人信息,法院认定被告人是合理收集并非非法获取,不构成侵犯公民个人信息罪。

牵连犯

此外,个案中存在行为人在实行走私未经批准药品的行为后又实施对外销售该药品的情况,其因走私药品的行为构成走私犯罪,因销售药品行为构成销售假药罪或妨害药品管理罪,在此情况下可能会构成刑法中的牵连犯,即犯罪的目的行为与原因行为分别触犯不同的罪名,且目的行为和原因行为存在牵连关系,比如走私药品就是为了在境内销售,属于科刑的一罪,应在分别认定目的行为和原因行为所构成的犯罪后,从一重罪处断。

药品进口合规建议

对于个人消费者而言,从境外携带或邮寄药品时应遵守海关对于个人物品限值的规定,向海关如实申报药品信息,且要以个人自用和医疗为目的,不得用于非医疗行为和对外销售。

对于从事药品进口业务的企业而言,我们提出以下合规建议:

熟悉并遵守相关法律规定

从事进口药品业务的企业必须熟悉并严格遵守中国相关法律规定,包括《海关法》《药品管理法》《药品进口管理办法》等,特别是对于未经批准的药品,在进口前应了解非法进口的法律风险,并进行内部合规评估,依法履行必要手续,包括完成对药品的注册,获得相应的许可和备案,完成药品检验等。

建立常态化内部合规制度

企业应建立常态化内部合规审查制度,对进口药品全流程进行内部审查,以发现潜在的合规风险,尤其是在拟进口尚未获国内批准的境外药品前,应审查相关许可证和前置手续是否完成,确保进口程序合规。企业还应加强人员培训和监督合规制度的执行情况,将合规制度落到实处。

涉及行政或刑事案件时主动寻求专业帮助

如果企业涉及行政或刑事诉讼,应及时停止相关业务,组织内部调查团队或聘请外部专业律师进行全面调查,了解违法行为所涉及的范围、涉案人员、严重程度并评估相应的法律风险。企业应尽量保存与案件有关的所有文件等材料,与调查部门保持良好沟通,并提供已收集到的证据和信息。

【作者单位:北京市金杜(广州)律师事务所】